[...] Imaginemos a una de las chicas, por ejemplo a Sanaz, cuando sale de mi casa; sigámosla hasta su punto de destino. Se despide, se pone el manto y el pañuelo negros sobre la camiseta naranja y los tejanos; con el pañuelo se tapa el cuello para ocultar sus grandes pendientes dorados. Se remete los mechones de cabello suelto debajo del pañuelo, guarda las notas de clase en su enorme bolso, se lo cuelga del hombro y sale al vestíbulo. En la escalera se detiene un instante para ponerse los guantes negros de encaje y ocultar sus uñas pintadas.

La seguimos escalera abajo hasta la puerta y la calle. Se puede advertir ya que su paso y sus gestos han cambiado. No le conviene ser vista, oída ni observada. No camina erguida, sino con la cabeza gacha; no mira a los demás transeúntes. Anda con rapidez y determinación. Las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes están tomadas por milicianos de ambos sexos, quienes patrullan armados en grupos de cuatro en Toyotas blancos, a menudo seguidos por un minibús. Son la sangre de Dios. Recorren las calles para que mujeres como Sanaz lleven el velo debidamente, no vayan maquilladas y no paseen en público con hombres que no sean miembros de su familia cercana. Mientras tanto, Sanaz pasará ante consignas escritas en las paredes, citas de Jomeini y de un grupo llamado Partido de Dios: los hombres que llevan corbata son lacayos de los americanos; el velo es la protección de la mujer. Al lado de la consigna hay un dibujo al carbón de una mujer: el óvalo de su rostro carece de rasgos y está envuelto en un chador oscuro. Hermana, vigila tu velo; hermano, vigila tus ojos.

Si sube a un autobús, los asientos están divididos en dos áreas. Debe entrar por la puerta de atrás y sentarse en los asientos traseros, destinados a las mujeres. No obstante, en los taxis, que aceptan un máximo de cinco pasajeros, hombres y mujeres se apiñan como sardinas en lata, como suele decirse, y lo mismo ocurre en los minibuses, donde, según se quejan muchas alumnas mías, hombres barbados y temerosos de Dios las acosan.

También podríamos preguntarnos en qué piensa Sanaz mientras recorre las calles de Teherán. ¿En qué medida esa experiencia la afecta? [...] ¿Compara su situación con la de su madre cuando tenía su misma edad? ¿Está enfadada porque la generación de su madre podía recorrer las calles libremente, disfrutar de la compañía del otro sexo, ser policía o piloto y vivir con leyes que, en cuanto a la situación de la mujer se refería, se hallaban entre las más avanzadas del mundo? ¿Se siente humillada por las nuevas leyes, por el hecho de que la edad para contraer matrimonio se redujera, después de la revolución, de los dieciocho a los nueve años o porque la lapidación fuese, una vez más, el castigo para el adulterio y la prostitución?

En casi dos décadas, las calles se han convertido en zonas de guerra donde meten en coches patrulla a las mujeres jóvenes que desobedecen las reglas; las llevan a la cárcel, las azotan, las multan, las obligan a limpiar los retretes y las humillan y, apenas quedan en libertad, vuelven a hacer. ¿Sanaz es consciente de su poder? ¿Se da cuenta de lo peligrosa que puede ser cuando cada uno de sus gestos indebidos se convierte en una alteración del orden público? ¿Piensa en lo vulnerables que son los guardias de la revolución, que durante más de dieciocho años han patrullado las calles de Teherán y han tenido que soportar a jóvenes como ella y de otras generaciones paseando, hablando, enseñando un mechón de su cabello solo para recordarles que ellas no se han convertido?

Hemos llegado a casa de Sanaz, en cuya puerta la dejaremos, quizá para enfrentarse a su hermano al otro lado del umbral o tal vez para pensar íntimamente en su novio.

Esas chicas, mis chicas, tenían una historia real y otra inventada. Aunque provenían de ambientes distintos, el régimen que las gobernaba había intentado convertir la identidad y la historia personal de cada una de ellas en algo irrelevante. Las había calificado de musulmanas y jamás se librarían de esa etiqueta.

Fuésemos quienes fuésemos, y sin que realmente importara a qué religión pertenecíamos, ni si deseábamos llevar velo u observábamos ciertas normas religiosas, nos habíamos convertido en las criaturas de los sueños de otro. Un adusto ayatolá, un sedicente rey filósofo, había acabado gobernando nuestro país. Había llegado en nombre del pasado, de un pasado que, según él, le habían robado. Y ahora quería recrearnos a imagen y semejanza de ese pasado ilusorio. ¿Podía servir de consuelo pensar, y deseábamos recordarlo siquiera, que lo que nos hizo fue lo que le permitimos que hiciera?

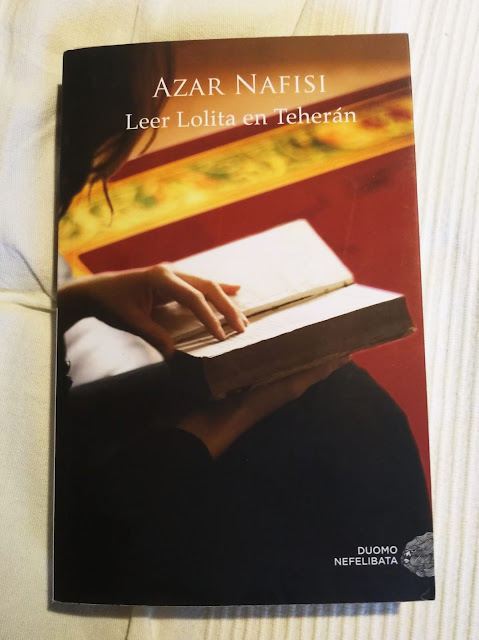

Leer Lolita en Teherán.

Azar Nafisi.

Nefelibata. Duomo Ediciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario